文:崔德輝(2024 奧地利歐洲論壇獎學金得主)

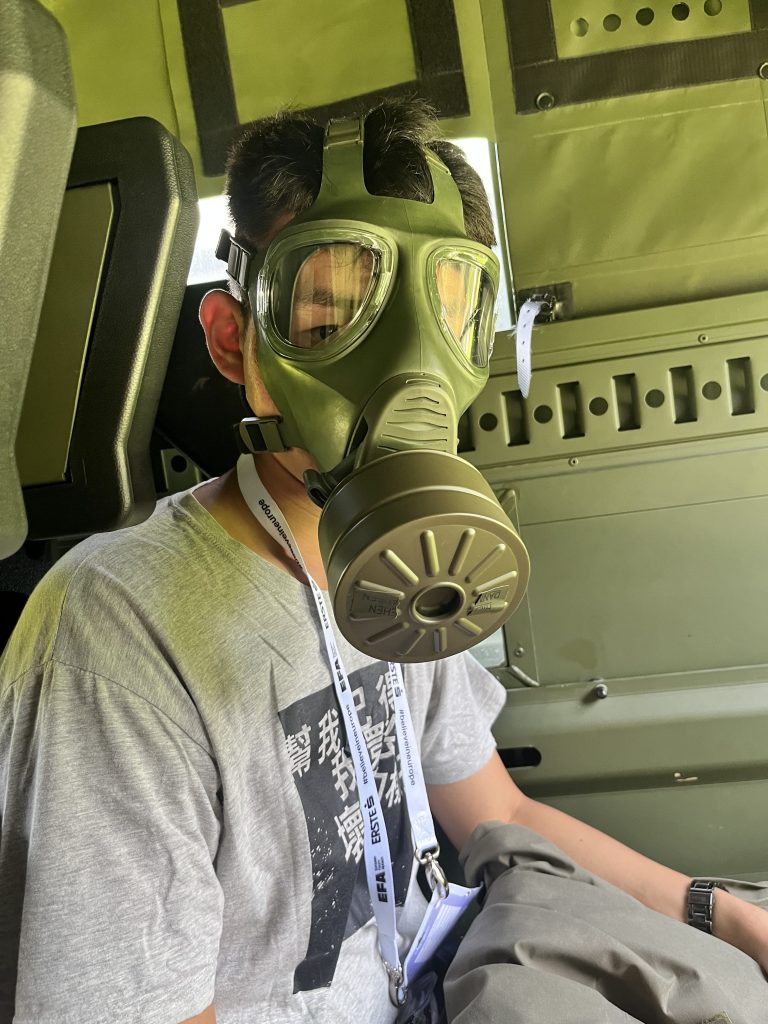

在這次歐洲論壇的專題討論 (Seminar) 環節中,非常幸運地選上了由奧地利國防部籌備,由當地軍事學院的老師和學生帶領我們進行戶外活動的專題:“Line of Departure: Leadership & Decision”,活動中引發有關領導力、團隊合作的相關議題至今讓我一次次的咀嚼與反思,也希望透過透過分享能夠得到更多的連結與反饋。

楔子:想像

起初看到「領導力(Leadership)」、「決策(Decision)」這兩個關鍵字時,一方面擔心會和過往參加過的理論研習相去不遠而無法獲得新的體驗,另一方面也擔心戶外專題將流於團康活動而沒有更有深度的反思。但這門課程吸引我的點首先在於教師的特殊性,相較於其他課程都是由和藹可親的教授介紹課程目標,這一個專題則由軍人、軍官們來帶領,對我來說是不曾有過的體驗。很好奇我所理解重視團體紀律且較為保守的軍隊如何相容於強調自由、思辨的歐洲論壇?並且,歐洲視角下對團隊、決策這些概念的理解,和我在亞洲所學會有所不同嗎?

抱著諸多疑問,但同時無比的興奮,我來到了課堂集合的草地上。

一、課堂基本情況介紹:

為期五天的專題討論課主要由如下三個部分組成:

- 第一天分組,將所有學員分成三大組,每組大約13-15人,透過活動讓帶隊教官、組員之間能夠互相孰悉彼此、建立默契;

- 接著三天是分組活動,每組通過完成各自被分配到的任務以學習當次課堂的主題;每次參與任務,大部分組員將擔任執行者,剩餘組員則擔任觀察員,根據每一個任務對應的主題觀察及分析執行組員的表現並提出反饋意見,教官一般僅是從旁監督、而不會介入到任務執行的過程,最終也會分享他們對這個小組任務執行的觀察和建議。

- 最後一天則是以三組競賽作為課程收尾。

我們小組獲得的第一個任務是「地雷區」:任務很直觀,有個7×7方形格,部分格位埋了(想像的)地雷,整個隊伍要在給定的次數和時限內找出正確路徑以安全通過地雷區;觀察員不會事先告知執行組員本次任務所要檢驗的能力,僅會在任務完成後依序對執行組員進行分析,也避免執行組員為了滿足觀察員而故意調整自己的言行舉止。本次地雷區任務主要透過觀察整個隊伍的合作動態以分析每個組員在團隊中所扮演的角色,包括領導者、副領導者、隊員、異議者、反派等。

在任務結束後的反饋環節,觀察員們認為我在這次任務中展現出了副領導者的角色特質。他們注意到我在任務執行過程中更常做的事情是觀察他人、執行策略、安撫組員情緒、並持續對團隊的行動及策略進行修正,而沒有表現出直接領導團隊的強烈意願和主動性,只有在主要領導者失去信心或者和異議者起爭執時才會接過帶領團隊的任務。基於此,觀察員建議我可以嘗試多表達領導團隊的意願和主動性,也可能有助於提升團隊完成任務的效率。

通過觀察員入微的分析,讓我重新透過他人的視角認識自己,因此希望能夠在此和大家分享一些疑惑和思考,也期待任何有感想或者不同想法的讀者一起參與討論和分享經驗!

二、反思

(一):作為一個「外來者」?

在聽完觀察員對我的分析後,我便思忖著是哪些因素決定了我在這個任務中的行為模式,而「外來者」這三個字最先浮現在我的腦海中。要說明我如何感知到外來者這個身分,首先不能脫離本次歐洲論壇此一環境因素:

歐洲論壇致力於多元性,但基於獎學金得主數量的限制,以及試圖在各利益相關方之間取得平衡,實際上還是很難做到使各族裔、性別、語言系統、國籍等都能有充分的代表[i]。根據一些參與者粗略的估算,參與論壇的獎學金得主約莫有10%來自亞洲和非洲 (東亞人數大約占2%),且其中仍有幾位是代表歐美國家參與論壇,除了不同族裔參與者的數量懸殊[ii],如論壇名稱所揭,議題設定也以歐洲為主。基於前述的種種因素,在參與論壇的過程中多少還是會產生旁觀者之感,這是我力圖克服卻又時時浮現心中的念頭。

回歸到小組活動,由於地雷區是我們小組的第一個任務,而自己作為隊上唯一一個來自非歐洲的組員,當下更多是試圖透過觀察「歐洲人」怎麼做——「他們」如何溝通互動、如何推進討論,爾後再進行模仿、套用。這樣的行動邏輯也導致自己出現半抽離的狀態,成為一個「執行/旁觀者」。

不僅是少數,我還是具有「東亞」身分的少數[iii]。在許多被討論的特質中,東亞群體被認為更偏向集體主義,即在東亞社會/文化中往往期待或者要求個體融入集體,而非突出個體的特殊性;另外一面東亞群體更常被觀察到對於衝突情境的不適。

而東亞背景在這次的任務中也被具象化了。首先是呼應、甚至更加強化了自己作為外來者的感知,即做為團隊中唯一一位非歐洲背景的組員,應由我主動「理解其他大部分人的溝通表達方式,並且相應調整自己以符合團隊需要」,我責無旁貸。因此,比起其他組員從自身經驗出發提出新的策略或反對意見,我更多會先順應大家的說法,直到大家的說法被驗證有問題後再提出調整方案。

其次是不自覺的將自己定位為溝通橋梁和調停者,試圖避免衝突場景。相較於某些學員會很直接的表達對某個策略的不認可或全力捍衛自己的策略,我很少主動提出反對意見,而是專注於了解大家的想法並且全力配合團隊實踐,甚至會在團隊內部出現爭執時主動進行調解,提出折衷的解決方案,也就是所謂的「打圓場」。

而前述自己對於外來者、東亞身份心態和行為模式的理解,都和觀察員的分析相符,讓我也不斷自問:倘若我的思維和決策中確實帶有族性的成分,那麼相較於歐洲這樣敢於表達自我的個性,東亞背景是否就天然的不具有領導特質?若果真如此,我是否要盡可能擺脫這樣的特質,更不畏懼衝突、持續表達自己才能作為一個好的領導者?又或者,可能這根本上就是個性問題,而我不過是憑藉著少數身份這個藉口在自我設限?

[i] 此處不包含主觀的價值判斷,僅是客觀情況的陳述。實際上,在本次歐洲論壇中,就獎學金得主的代表性也有許多激烈的辯論和反思。

[ii] 補充說明,因為並沒有取得相關的統計數據,此處主要以自己和就這個問題有所交流的其他參與者的觀察和討論為主。

[iii] 使用東亞這個概念無意抹殺每個個體在東亞社會中的獨特性,也無意去定義何謂東亞或者論證東亞作為一個社會、文化、或某種分類指代名詞的合理性,更多是綜合了學術討論、社會認知/刻板印象,並綜合自身有限的對於東亞及其他文化的觀察和比較,期望透過使用這個名詞能夠更簡單的讓讀者理解一些我在本次分享中所想表達的某種身分特性。

(二):重新理解「少數」

經過一番想要坦承真實想法、同時害怕側目的內心小劇場後,最終仍決定在這個任務的總結環節和其他的組員們分享我的焦慮和壓力。令人驚喜的是,課後有好幾個組員主動找我並表達他們的支持,他們告訴我原先一心想著破解任務,沒有意識到來自不同文化背景的人可能會有需要改變自己、融入群體的壓力,而這一番話讓他們注意到每個人所處的位置、掌握的話語權並不平等。

同時,這幾位原先被我歸類為「主流的」歐洲組員們也分享了他們在這個小組中的焦慮,比如作為非德語使用者、身為女性等。才發現原來除了我之外,也有許多組員在試圖迎合所謂「大家」所習慣的討論和行動範式。這樣的對話讓我對於「作為少數」這件事又有了不一樣的理解,許多人可能都有屬於少數、希望能夠被照顧到的時刻,而這樣做為少數的共鳴反而把我們連繫在一起。

這樣的交流和分享讓我意識到,要真正建立暢通且平等的交流比想像中需要付出更多的努力,而作為一位組員,與其糾結於自己和其他人的不一樣,關注並承認每個人的獨特性,才更能夠同理不同組員在這個團隊中可能有的不安全感,當彼此都能夠互相體諒這些差異、以及因為這些差異而產生的所有小心翼翼,我們才有機會更坦承地交流。

但於此同時,這樣的交流也讓我對課程主題產生了許多的困惑:評斷領導力的標準是「普世」的,還是實際上是會隨者所在座標系的不同而改變的,比如:適用於男性的、台灣社會的、或英語使用者群體的領導力?作為群體中的少數,如何避免自我設限,又該如何展顯領導特質?多數人又該付出多大的努力來調整自己?更進一步探問,在領導力這個主題上存在座標系嗎?若基於肯定每個個體特殊性前提上,區分多數/少數的意義又是什麼呢?

跳出歐洲論壇這門課,進入到更廣大的社會中,以現今仍相當棘手的難民議題為例,作為特定社會中的少數,難民有義務要學會所在國家的語言、文化以融入這個社會嗎?如果因為文化和語言差異而失去競爭力,是否公平?如果難民們有改變自己適應新社會的義務,相對應的,社會是否應當以及如何承擔責任呢?

在一堂領導力課上,微觀到個體的生命歷程、延伸到權力結構、群己倫理、甚至更為宏觀的大到地緣政治、文化心理等等,原來還有這麼多的可能性,還有這麼多的問題可以去探索。

(三) 確信——有關信任

前文提到了很多的疑惑和反思,當然也重新得到很多確信。

比如在一個走空中繩索的任務中,我作為觀察員發現組裡的德語區學員會傾向用德語安慰彼此,雖然一方面因為自己不理解德語而希望組員能夠使用英語溝通,但另一方面又覺得比起強制大家說英語,在這種對體能及膽量有所考驗、需要心理支持的情境下,用各自習慣的母語可能更為直觀且有助於達成安慰的作用,所以是不是可以接受部分組員在小範圍用母語支持彼此呢?我請教了帶隊教官的想法,教官很直接地表示應該使用英語,她告訴我,當我們被分配到同一個隊伍時,我們應該意識到在群體活動的過程中,我們擁有的只有彼此,所以需要信任彼此,而比起通過母語在小範圍內建立連結,更應該使用所有組員都能理解的語言溝通,每個人都要盡自己最大的努力接納並幫助彼此融入,這樣才能夠成為一個真正的團隊。

在這門課中最大的收穫是親眼見證教官和每一位學員如何在短短幾天內建立起這樣一個有默契、相信彼此的群體。在每一項任務中,透過對自身的反思和對他人誠實且正向的反饋、不停歇地調整、或者積極伸手向前、或者敞開心胸悅納,循環往復,某一次互動都是一條新的肌肉纖維束,無數條纖維構築起強健的肌肉,信任連結起所有人,讓我們擁有確信、充滿勇氣、大步向前。

結語

「群體」除了是這堂課的重心,實際上也是整個歐洲論壇的核心精神,1945年甫結束二戰的歐洲大陸,一群人在奧地利的山區建立起歐洲論壇,希望整合歐洲的力量,為了和平,也為了讓滿目瘡痍的歐洲回歸正常,團結歐洲,也希望人類社會能夠記取教訓、繼續向更好的世界邁進。

課程在第一周周五的六點多結束,八月的奧地利,這個時刻還沒有到太陽歇息的時候,大家一起吃著巧克力、喝著冰涼的酒水飲料,有些人倚著木講堂的柱子,其他人或坐或臥,泥土和著大家奔跑後的汗水味,我瞇著眼看著身邊的伙伴們,不同的性別、各樣的膚色、殊異的成長經歷、多元的專業背景,短短五天竟然真的成為了一個團隊:一個願意信任彼此、能夠調侃也能夠鼓勵彼此、但同時認真反思任務為何失敗的團隊。

我們找到了共同對話的基礎,並肩前行,耳邊仍有著時而敲響、莊嚴肅穆的教堂鐘聲,也有著無所防備的爽朗笑語。彼此的差異依舊存在,許多的困惑也還沒有解答,但因為有著能夠繼續向前的確信,目之所及,阿爾卑巴赫的群山和一片片綿延的綠茵正閃閃發光。

《關於作者》

崔德輝 (Joshua)

希望能永遠保持好奇、持續探索世界。曾經在台北、深圳、曼谷工作,喜歡公共事務、也很愛聊天,期許藉著這些交流與碰撞,讓自己能夠從更多不同的角度理解這個神奇的世界!