文:林祐良(2024 奧地利歐洲論壇獎學金得主)

2024 年是歷史性的超級選舉年,全球有一半的人口將為他們的未來投下關鍵一票。今年夏天的奧地利「歐洲論壇」(EuropeanForumAlpach,EFA),來自世界各地的決策者、學者、藝術家及青年,都聚集到奧地利阿爾卑斯山區的小鎮Alpbach,一同討論這個世代面對的機會與多重危機。

世界各地的選舉顯示了日益嚴重的政治和社會兩極化,社會中不同群體對真相提出質疑。許多選舉都會伴隨著假訊息和他國干涉的企圖,從而破壞對人們對民主的信任。持續的戰爭、生活成本增加和氣候災難更是加劇緊張局勢。也因此,今年的歐洲論壇將主題訂為「Momentof Truth 關鍵時刻」,藉此反映世界各國,特別是歐洲,所遇到的各種議題。

強調「民主」、「自由」的論壇內容

在兩週的論壇期間,有各式各樣不同類型的活動,像是研討會、座談會、工作坊、爐邊會談,甚至還可以跟講者一起邊爬山邊聊議題,這些活動的主題涵蓋十分多元,但多數都跟民主、自由、人權、環境、和平、合作等歐盟創立基本價值有關。

以下是筆者簡單整理出來的一部分主題(整個論壇有幾百場活動,恕無法一一列舉)

● 讓人工智慧促進民主和社會公益

● 論金融不當行為:揭露民主的破壞者

● 印太地區:該為了誰保持自由、開放、繁榮、安全和堅毅?

● 歐洲安全與科技主權困境

● 氣候行動與民主

● 為未來世代重塑歐洲及其他地區的民主

● 歐盟與中國的複雜關係:敵人還是朋友?

● 國家支持的假訊息和對選舉誠信的威脅

在今年歐洲論壇的議程安排中,不管是研討會、講座或是工作坊,每個活動都花了很大的篇幅在探討歐盟與中國的關係,畢竟中國作為目前世界第二大經濟體,對於世界局勢的影響力十分巨大。

而筆者在這兩週的論壇期間觀察發現到,在多數的場域中,每當談到民主自由等價值,與會者便會將矛頭指向中國,甚至有幾場研討會進行到一半,就有中國代表聽不下去而選擇離席。

與奧地利駐北京大使的爐邊對談

在本屆歐洲論壇的過程中,我也很幸運能夠跟奧地利外交部的傳奇外交官艾琳娜(Irene Giner-Reichl)進行了一場非常深度的爐邊談話,他不僅曾擔任奧地利駐北京以及駐巴西利亞大使,也有非常豐富的聯合國工作經驗,並且在推動永續能源與女性參與等領域都有不凡的成就。

「這兩週的論壇談了很多歐洲共同相信的基本價值,包括民主、人權、自由等等,也談到歐盟應該要如何聯合世界上的盟友們來捍衛這些價值。你覺得在這些理念下,如果未來中國真的攻打台灣,有哪一個歐盟國家會願意協助的嗎?」我問了艾琳娜。

“None.”他只用了一個字便回答了我的提問。

這是這趟來到Alpbach,屬於我的Moment of Truth。儘管早就想像會得到類似的答案,但聽到的當下仍然不由自主地感到無奈與沮喪。

沒有任何歐洲國家會幫助台灣?

大使艾琳娜後續的解釋,也引發了在場與會者對台灣國際地位的深刻思考。此刻,台灣在全球的戰略地位不容忽視,不僅是全球半導體產業鏈的重要一環,也是亞太地區地緣政治穩定的關鍵。然而,正如大使所提及,當中國與台灣的衝突成為現實,歐洲各國是否真的會選擇協助台灣?答案可能比我們想像中更加悲觀。

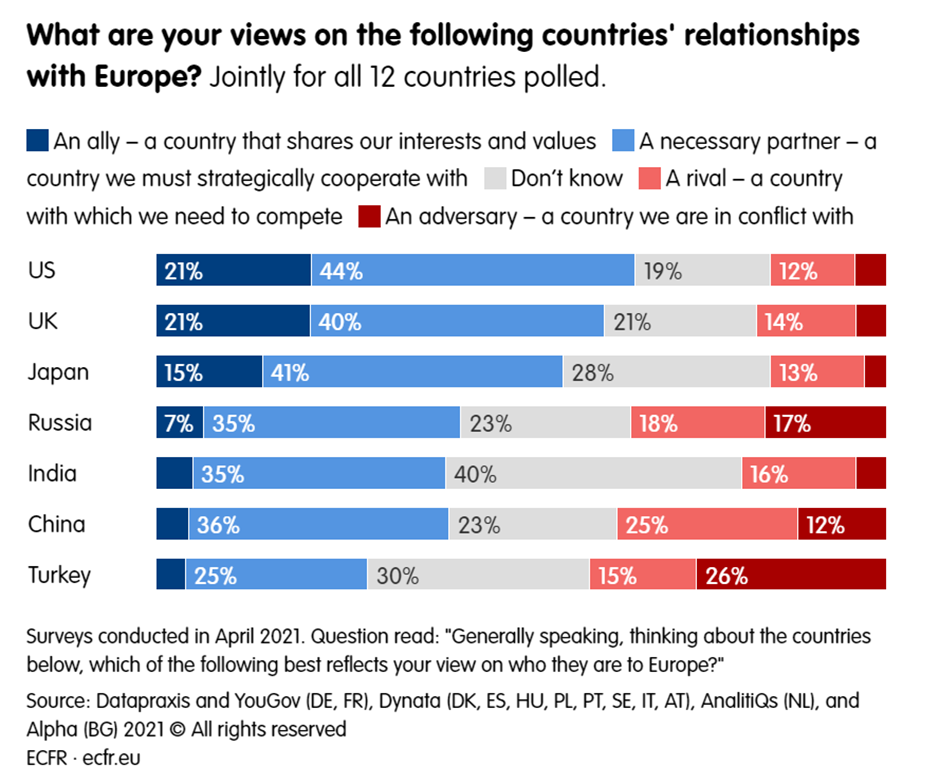

根據2021年的一項歐洲對外關係委員會(EuropeanCouncilonForeign Relations,ECFR)調查,雖有41%的歐洲人視中國為一個必要的貿易夥伴,但也有37%的人認為中國是歐盟的對手。這數據顯示出歐洲公眾對於中國的經濟依賴,而這種依賴也直接影響各國領導人在地緣政治上的立場。即便歐盟強調民主、人權等價值,但面對龐大的經濟利益時,這些價值是否會退居次要位置,仍是一個令人擔憂的問題。

台灣與歐盟的經濟往來也不容小覷。根據歐盟統計的數據,2023年台灣與歐盟的雙邊貿易額達到777億歐元,而台灣更是對歐盟的科技產品主要出口國。然而,儘管有如此密切的經濟關係,若爆發台海衝突,歐洲各國是否能承擔與中國決裂的代價,仍然令人存疑。正如艾琳娜所指出的,歐洲國家可能會選擇維持現狀,堅守「一個中國」原則,避免捲入一場大國間的軍事對抗。

經濟現實與民主理想的衝突

歐盟在面對中國時,經常處於經濟現實與民主理想的拉鋸戰中。德國的前副首相&前外交部長 約施卡.菲舍爾(Joschka Fischer)在本屆歐洲論壇也強調,「歐洲必須捍衛民主的基本價值,並加強與志同道合國家的合作。」 然而,現實是歐洲內部對中國的看法並不統一。法國總統馬克宏曾多次表態,主張歐洲應該在中美之間保持「戰略自主」,避免陷入美國主導的對華對抗中。

另一方面,部分東歐國家,特別是波羅的海國家如立陶宛,則對中國採取了更為強硬的立場。2021年,立陶宛與台灣加強雙邊關係,甚至允許台灣在其首都開設「台灣代表處」。此舉引發中國的強烈反應,導致雙邊關係急劇惡化。然而,立陶宛的作為更多像是一個例外,而非歐盟的共同立場。其他主要歐洲國家,如德國與法國,對於立陶宛的這一行為顯得相對冷淡,顯示出歐洲內部對中國看法的分歧。

台灣的下一步

台灣的下一步

儘管前景黯淡,這並不意味著台灣應該放棄國際舞台。事實上,台灣必須加強與其他志同道合國家的合作,特別是在經濟、科技與國防領域,來降低對中國的依賴。同時,台灣應該積極爭取國際認同,利用其民主與科技優勢,成為全球舞台上不可或缺的角色。

根據2023年的報告,台灣在全球「民主指數」排名第10位,是亞洲地區排名最高的國家之一,而其科技創新與經濟發展在全球也有不凡的表現。這些成就可以成為台灣在國際舞台上強化盟友關係的籌碼。特別是與美國、日本、澳洲等國家的關係,這些國家在安全與經濟領域對台灣的支持尤為重要。

然而,歐洲國家在這場博弈中的角色仍然不容小覷。即便大使的話語透出無奈,但我們仍應該積極與歐洲盟友對話,強調台灣在全球供應鏈和區域安全中的關鍵地位,並持續推動台歐盟合作的可能性。畢竟,歐洲仍然需要在全球尋求新的戰略夥伴來應對其日益增長的經濟與安全挑戰,而台灣也正處於這個機遇的交匯點上。

總結來說,儘管奧地利駐北京大使的話語道出了歐洲在中國問題上的現實考量,但這並不意味著台灣的外交只能在此停止。我們可以對世界的現實感到無奈、感到沮喪,但和大使Irene 對話完後,我也再次深刻地意識到,決定台灣的下一步,仍是我們自己。